Letzte Aktualisierung:

24.10.2021

9 Minuten

Heizung: Nachtabsenkung, die Vor- und Nachteile

Mit der Nachtabsenkung der Heizung wollen viele Menschen Energie sparen. In unserem Ratgeber erfährst du, wann sich das Absenken lohnt, wann du die höchsten Einsparungen erzielst und worauf du sonst noch achten solltest.Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?

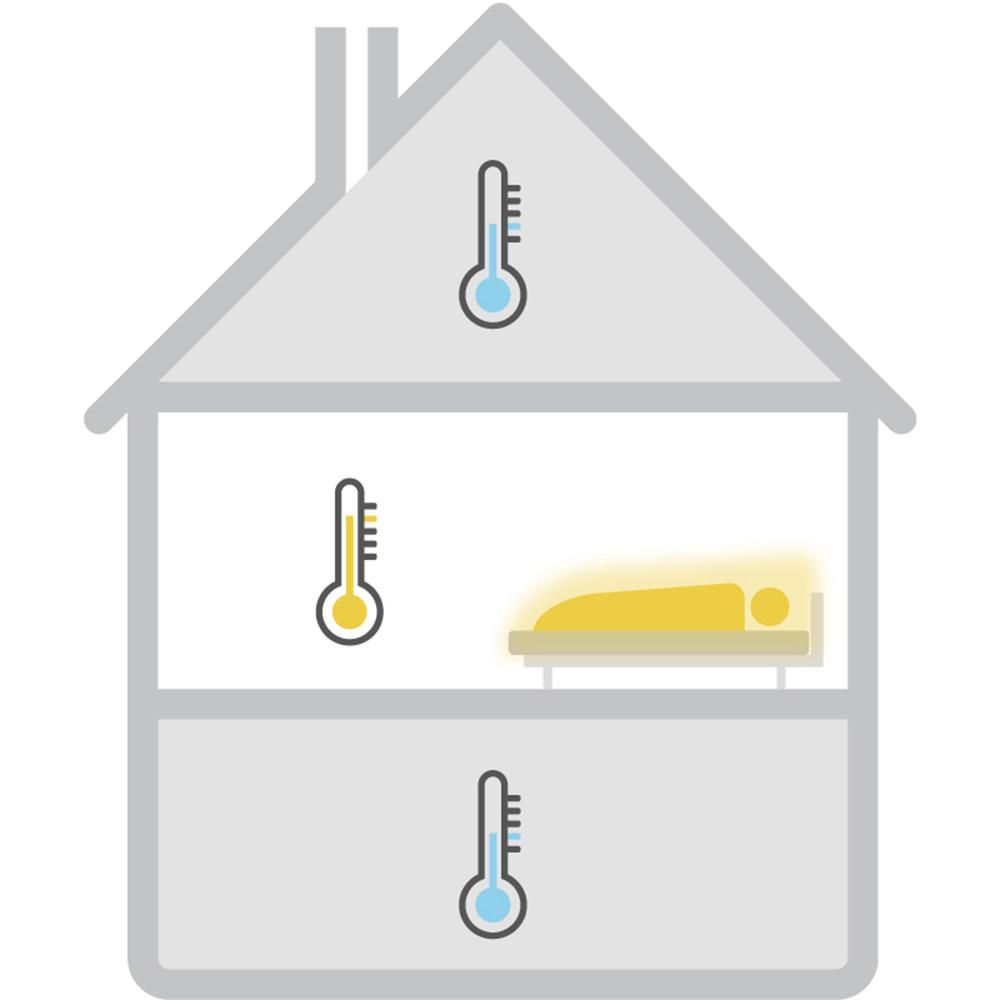

Die Nachtabsenkung ist ein Verfahren zum Einsparen von Energie. Dabei wird die Raumtemperatur in der Nacht absichtlich gesenkt. Auf diese Art soll die Nachtabsenkung überflüssigen Wärmeverlust minimieren. Der Grundgedanke: Da du als Bewohnerin oder Bewohner sowieso unter der Bettdecke liegst und dein Schlafzimmer höchstens kurz verlässt, müssen die übrigen Räume nicht auf demselben Temperaturniveau gehalten werden.

Ob die Nachtabsenkung tatsächlich Einsparungen ermöglicht, wird häufiger in Frage gestellt. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Ausgangslagen bei verschiedenen Gebäuden: Bau- und Dämmstandards sowie Heizungsanlagen haben sich über die Jahre stark verändert. Insofern hängt die Entscheidung für oder gegen eine Nachtabsenkung der Heizung immer von der Einzelfallanalyse ab.

Die Gegner der Absenkung argumentieren: Lasse ich nachts meine Wohnung oder mein Haus auskühlen, muss ich morgens wieder aufheizen. Durchheizen sei deswegen die bessere Alternative. Befürworter sehen in der Nachtabsenkung hingegen ein großes Einsparpotenzial: Das Pausieren verbrauche weniger Energie als das Durchheizen. Morgens müssen die Bewohnerinnen und Bewohner zwar wieder anheizen, allerdings gehe das je nach Heizungsanlage recht schnell. Die kurze Anlaufzeit der Heizung verbrauche weniger Energie als das nächtliche Dauerheizen, sodass Einsparungen möglich werden.

Klar ist: Für eine realistische Einschätzung gilt es, jedes Heizsystem einzeln zu betrachten. Denn ob ein nächtliches Absenken sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren ab – etwa von der Anlage, der Dämmung sowie dem Baumaterial des Gebäudes und der Nutzungsweise seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Im Folgenden erklären wir, wie die Nachtabsenkung im Detail funktioniert und welche Indikatoren dafürsprechen, das Energiesparverfahren selbst auszuprobieren.

Wie funktioniert die Nachtabsenkung bei der Heizung?

Bei der Nachtabsenkung kühlen Räume in der gesamten Wohnung beziehungsweise Gebäude absichtlich herunter. Die tagsüber gewünschte Temperatur wird dann nicht mehr erreicht. Da die Bewohnerinnen und Bewohner die Räume am nächsten Morgen wieder aufheizen, hat die Nachtabsenkung zumeist keinen Einfluss auf das Wohngefühl: Ist das Verfahren richtig eingestellt, sind die nächtlich niedrigeren Temperaturen kaum wahrzunehmen. Schließlich liegen die Bewohnerinnen und Bewohner in der abgekühlten Phase ohnehin unter der Decke im Bett. Vor dem Aufstehen ist die Wohlfühltemperatur wieder hergestellt, sodass niemand im Haus oder in der Wohnung frieren muss.

Im Schnitt sind Heizungsanlagen so eingestellt, dass sie eine Temperatur von 20 °C erreichen. Durch den normalen, kontinuierlichen Wärmeverlust wird ständig nachgeheizt, um die angestrebte Raumtemperatur konstant zu halten. Bei einer Nachtabsenkung sinkt also auch die benötigte Energie für das ständige Nachheizen, da die Zieltemperatur niedriger ist. Das mindert den Wärmeverlust.

Mit jedem Grad sparst du so Heizenergie ein. Wenn die Voraussetzungen im Gebäude stimmen, macht sich diese Ersparnis nicht nur bei der Jahresendabrechnung bemerkbar: Die Nachtabsenkung der Heizung ist dann auch deutlich umweltfreundlicher1 als nachts das Haus aufzuheizen, wenn niemand wirklich die Wärme benötigt.

Was bringt eine Nachtabsenkung der Heizung?

Wie schon angedeutet, hängt der Effekt der Nachtabsenkung vor allem vom Gebäude ab. Genauer: von der Baumasse. Massive Häuser mit effektiver Dämmung speichern Wärme. Das Gebäude wärmt also die Raumluft. Durch die Dämmung und die Wärmespeicherung verzögert sich das Auskühlen. Unter diesen Voraussetzungen hat die Heizungsanlage ohnehin nicht viel zu tun – die Energieersparnis der Nachtabsenkung bringt deshalb entsprechend weniger.

Je schlechter die Isolierung eines Hauses, desto effizienter die Nachtabsenkung. Denn bei schlecht gedämmten Häusern erreichst du mit niedrigeren Temperaturen einen deutlich geringeren Heizenergieverbrauch. Klar: Ohne effiziente Dämmung verliert das Gebäude mehr Wärme. Ist die Zieltemperatur ohnehin niedriger, muss diesem Verlust weniger entgegengesetzt sprich geheizt werden. Je nach eingestelltem Temperaturunterschied und Gebäudeeigenschaften sparst du mit den niedrigeren Raumtemperaturen zwischen fünf und zehn Prozent an Energie ein. Pauschale Aussagen lassen sich hier leider nicht treffen – letztendlich kommt es immer auf das Gebäude, die Dämmung und auch das Heizsystem an.

Ob sich eine Nachtabsenkung bei dir lohnt, kannst du einfach testen: Warte eine Nacht ab, in der die Außentemperatur auf null Grad fällt, und drehe die Heizung komplett herunter. Am nächsten Morgen prüfe die Temperatur im Gebäude. Wie groß ist der Unterschied zur gewünschten Raumtemperatur? Je stärker die Temperatur über Nacht gesunken ist, desto mehr Energie hat das Gebäude verloren. Als Faustregel gilt: Ab einem Temperaturunterschied von 3 °C lohnt sich eine Nachtabsenkung.

Ist die Nachtabsenkung umweltschonend?

Das Heizen ist laut Bundesumweltamt für den mit Abstand größten Teil unseres Energieverbrauchs und unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Die Nachtabsenkung kann sich daher nicht nur finanziell lohnen, sondern auch den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren.

Nachtabsenkung: Darauf solltest du achten

In Mehrfamilienhäusern regelt die Nachtabsenkung meist der Vermieter beziehungsweise Eigentümer. In der Eigentumswohnung oder im Eigenheim kannst du hingegen selbst entscheiden, ob und in welchem Ausmaß du die Heiztemperatur über Nacht absenkst.

Welche Temperatur ist für die Nachtabsenkung angemessen?

Allgemein gilt: Ein größerer Temperaturverlust über Nacht bedeutet höheres Einsparpotenzial. Erst wenn die Tag-Nacht-Differenz groß genug ist, lohnt sich bei der Heizung eine Nachtabsenkung. Denn nur dann sparst du Energie für das Nachheizen ein. In der Regel liegt dieser Grenzwert bei einem Unterschied von 3 °C.

Sparsame Heizung: Nachtabsenkung im Altbau

Die Nachtabsenkung orientiert sich nicht nur am Empfinden der Bewohnerinnen und Bewohner: Denn darüber hinaus gilt es, bauphysikalische Grenzen einzuhalten. Wird der sogenannte Taupunkt unterschritten, können Feuchteschäden auftreten. Bei so einer zu starken Absenkung droht Schimmelgefahr. Um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, kommt es neben regelmäßigem Lüften auch auf die Tieftemperatur an – denn auch über Nacht sollten Innenräume niemals unter 16 °C abkühlen.

Tipp: Beobachte deine Fenster: Häufige Kondenswasserbildung weist auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hin, die zu Schimmelbildung führen kann. Vor allem bei gut gedämmten Häusern gelangt die trockenere Frischluft nur durch ausreichendes Lüften in die Wohnung. Dieser Luftaustausch ist nötig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu senken.

Nachtabsenkung der Heizung im Neubau

Passivhäuser verzeichnen kaum Wärmeverluste. Deshalb spart eine Nachtabsenkung im Passivhaus meist nur wenig Energie. Insgesamt sind moderne Neubauten und auch kernsanierte Altbauten heute deutlich besser gedämmt, weshalb eine Nachtabsenkung nicht mehr überall zu wesentlichen Einsparungen verhilft.

Bedenke allerdings, dass neue Passivhäuser und schlecht gedämmte Altbauten lediglich zwei Enden einer Skala bilden – andere Typen von Häusern liegen häufig dazwischen, sodass eine Nachtabsenkung mal mehr, mal weniger wirksam ist. Darum solltest du Dämmung, Baumasse und Heizungsanlage immer individuell prüfen, bevor du dich für oder gegen die Nachtabsenkung entscheidest.

Planung ist alles – auch bei der Nachtabsenkung

Je langsamer ein Heizsystem auf die geänderte Wunschtemperatur reagiert, desto früher kannst du es abends herunterregeln. Im Umkehrschluss benötigen träge Anlagen am Morgen aber auch eine längere Anlaufzeit, um die höhere Zieltemperatur zu erreichen. Wandheizkörper einer Gasheizung benötigen höhere Vorlauftemperaturen und damit mehr Energie als Fußbodenheizungen. Dafür bringen sie den Raum schneller auf die gewünschte Temperatur.

Bedenke außerdem deinen persönlichen Tagesrhythmus: Schließlich wollen Nachteulen keine kalten Zehen riskieren, während Frühaufsteher gerne schon um 6 Uhr im wohlig warmen Wohnzimmer sitzen. Überlege dir, welche Zeiten für dich passen.

Bis wann muss die Heizung an sein?

Besitzer von Einfamilienhäusern können frei entscheiden, wann sie heizen wollen. Wenn es nötig wird, können sie die Anlage auch im Sommer kurzzeitig anstellen. Anders sieht es wiederum bei Mietwohnungen aus.

In Deutschland besteht keine Heizpflicht, sodass Mieterinnen und Mieter nicht ohne Weiteres zum Heizen aufgefordert werden können. Allerdings müssen sie dafür sorgen, dass am Mietobjekt keine Schäden entstehen – etwa durch Schimmelbildung. Im Gegenzug haben Mieterinnen und Mieter das Recht auf eine warme Wohnung.

Allgemein gilt der Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April als Heizperiode. Rechtlich geregelt ist die Zeitspanne allerdings nicht. In dieser Zeit müssen Vermieterinnen und Vermieter laut Deutschem Mieterbund zentrale Heizungsanlagen so einstellen, dass sie Räume auf mindestens 20 bis 22 °C erwärmen können. Sie müssen jedoch keine Mindesttemperaturen zu jeder Tageszeit garantieren: Zwischen 23 und 6 Uhr darf die Heizung in die Nachtabsenkung übergehen und die Temperatur auf 18 °C fallen. Mietvertragsklauseln, die niedrigere Temperaturen tagsüber festschreiben, sind unwirksam. Laut Deutschem Mieterbund zählt ein Wärmeniveau unter der Mindesttemperatur als Wohnungsmangel – und damit als ein möglicher Grund für eine Mietminderung.

Die optimale Raumtemperatur

Mit jedem Grad, den du die Raumtemperatur senkst, sparst du Kosten und Ressourcen. Allerdings kann zu wenig heizen auch Probleme verursachen. Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt folgende Temperaturen für verschiedene Wohnräume:

- Wohnbereich: 20 °C

- Schlafzimmer: 17 °C

- Küche: 18 °C

Wichtig: Die Werte des UBA sind als Orientierungshilfe zu verstehen: Wem bei 20 °C im Wohnzimmer immer noch kalt ist, der dreht die Heizung besser auf. Senke die Temperaturen, wenn du mehrere Stunden nicht zu Hause bist. Achte jedoch auch hier darauf, die Räume nicht zu stark auskühlen zu lassen.

Die Nachtabsenkung ist ein Verfahren zur Energieeinsparung, bei dem die Raumtemperatur nachts reduziert wird. Die Heizungsanlage wird über Nacht automatisch heruntergeregelt, am Morgen heizt sie wieder auf die Wunschtemperatur hoch. Die Höhe der Einsparung hängt von der Wärmedämmung des Gebäudes ab. Je schlechter die Wärmedämmung, desto stärker der Effekt.

Bei gut gedämmten Gebäuden lohnt sich die Nachtabsenkung in der Regel weniger. In Altbauten und unzureichend isolierten Gebäuden kann das nächtliche Absenken der Zieltemperatur hingegen durchaus Kosten und Ressourcen einsparen. Vor allem bei konventionellen Heizkörpern mit hoher Vorlauftemperatur erzielt die Nachtabsenkung oft einen spürbaren Effekt. Fußbodenheizungen benötigen hingegen nur eine geringe Vorlauftemperatur, dafür aber deutlich mehr Zeit. Durch ihre längere Vorlaufzeit setzt die Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen mit einer zeitlichen Verschiebung ein.

Als ein passender Zeitraum für die Nachtabsenkung gilt 23 bis 6 Uhr. In Mehrfamilienhäusern wird die Absenkung meist zentral geregelt. Wer die Uhrzeit selbst festlegen kann, passt sie am besten an den eigenen Tagesrhythmus an. Das heißt: Wer früh schlafen geht, senkt die Temperaturen früher. Gehst du eher spät ins Bett und stehst früh wieder auf, verkürzt du die Nachtabsenkung entsprechend, um nicht zu frieren. In der Regel lohnt sich eine längere Nachtabsenkung aber stärker. Bei Fußbodenheizungen verschiebt sich der Absenkzeitrum durch die große Speicherkapazität des Bodens nach vorne.

Beantworte direkt hier einige Fragen zu deinen individuellen Ansprüchen – unser Expertenteam meldet sich dann bei dir.

- Checkliste Wärmepumpe: Warum werden Heizkörper nicht warm?

- Das kostet eine Wärmepumpe: Anschaffung und Förderung

- Hausnebenkosten: Was auf Hausbesitzer zukommt

- Heizkörper reinigen: Wie, wann und warum?

- Heizkörper wird nicht warm: Lösung und Tipps

- Heizkosten pro Quadratmeter bestimmen

- Heizkosten sparen: 9 Maßnahmen, die sich lohnen

- Heizperiode: Mindesttemperatur, Mietrecht & mehr

- Heizung entlüften und Heizsystem entlasten

- Heizung richtig einstellen: 8 Effizienz-Maßnahmen

- Heizung verliert Druck – was ist zu tun?

- Heizung: Nachtabsenkung verständlich erklärt

- Heizung: Thermostat richtig einstellen.

- Heizungsarten im Überblick

- Lautstärke von Wärmepumpen

- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Funktion, Vor- & Nachteile

- Luftwechselrate einfach berechnen und verstehen

- Unterschiede bei Heizkörpertypen

- Wärmepumpen auch ohne Fußbodenheizung sinnvoll?

- Was ist Biogas und welche Vorteile bietet es?

- Was regelt die kommunale Wärmeplanung?

- Was tun, wenn die Heizung klopft

- Kosten, Ablauf, Vorschriften & Intervalle bei der Wartung von Gasthermen

- Zirkulationspumpe für die Warmwassernutzung